HUELLA

Nuria Barbosa León

Periodista de Radio Progreso y Radio Habana Cuba

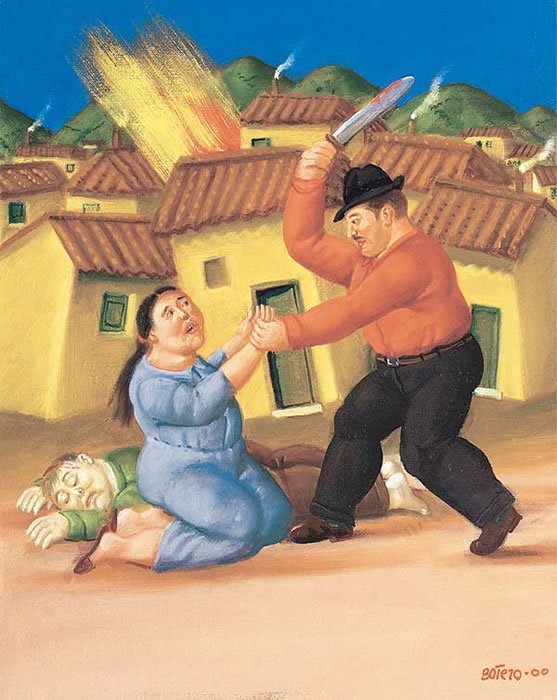

Allá por el año 1957 yo vivía en Manzanillo y toda Cuba era un hervidero de Revolución. Yo, de 7 ú 8 años, en el juego con la pandilla del barrio. Esas carreras, cubiertos por un short de pantalón deshilachado, donde el polvo cubre hasta el pelo y el sudor se mezcla con el churre y el mal olor. Instantáneas en mi mente de peleas por trampas, los escondidos y la pelota. Por aquellos años, un primo de Masferrer Rojas, un asesino y torturador del gobierno de Batista, visitaba una casa enfrente a la mía. El nombre de Lizardo Necolarde no lo olvido, porque con su grupo mafioso quería convertir a la ciudad una fortaleza paramilitar. En aquella época era un matarife del pueblo a quién le temíamos. Todos sentíamos admiración por la casa donde visitaba, de puertas y ventanas cerradas, cuya inquilina sólo se veía pasar cuando salía o entraba las pocas veces que realizaba gestiones. Nosotros no la conocíamos personalmente, su criada era quien compraba a los vendedores ambulantes y se relacionaba, un poco, con el vecindario. Pero en esa casa había un televisor, --la novedad del momento-- y todos los muchachos buscábamos la rendija para ver el aparatito con los programas de “La Habana”. Enseguida que notaban las miradas curiosas de los rostros infantiles se cerraban las ventanas y quedábamos sin decir palabra hasta que alguien proponía el próximo juego. Quizás todo era normal menos la llegada de Lizardo Necolarde. Se bajaba de un auto oscuro y brillante. Con él descendían tres tipejos vestidos de traje con armas en la mano. Siempre que se sentía el auto llegar, mi mamá asomaba la cabeza y nos pedía quietud. Por breves instantes, se detenía el juego y nuestras miradas iban allí, donde los matarifes, y entonces ellos rastrillaban sus ametralladoras, y, a nosotros un temblor frío nos corría por las venas. Descendía Lizardo Necolarde con su incapacidad para sonreír, ignoraba a la pandilla de niños churrosos y polvorientos, en pocos pasos penetraba en la gran casa, y con él, uno de la escolta. Los demás tomaban el auto y en una carrera precipitada se perdían levantando el polvo de la calle sin asfaltar. Luego, no podíamos concentrarnos en el juego, desaparecía la alegría infantil y cada uno de los niños se iba a su casa.

|